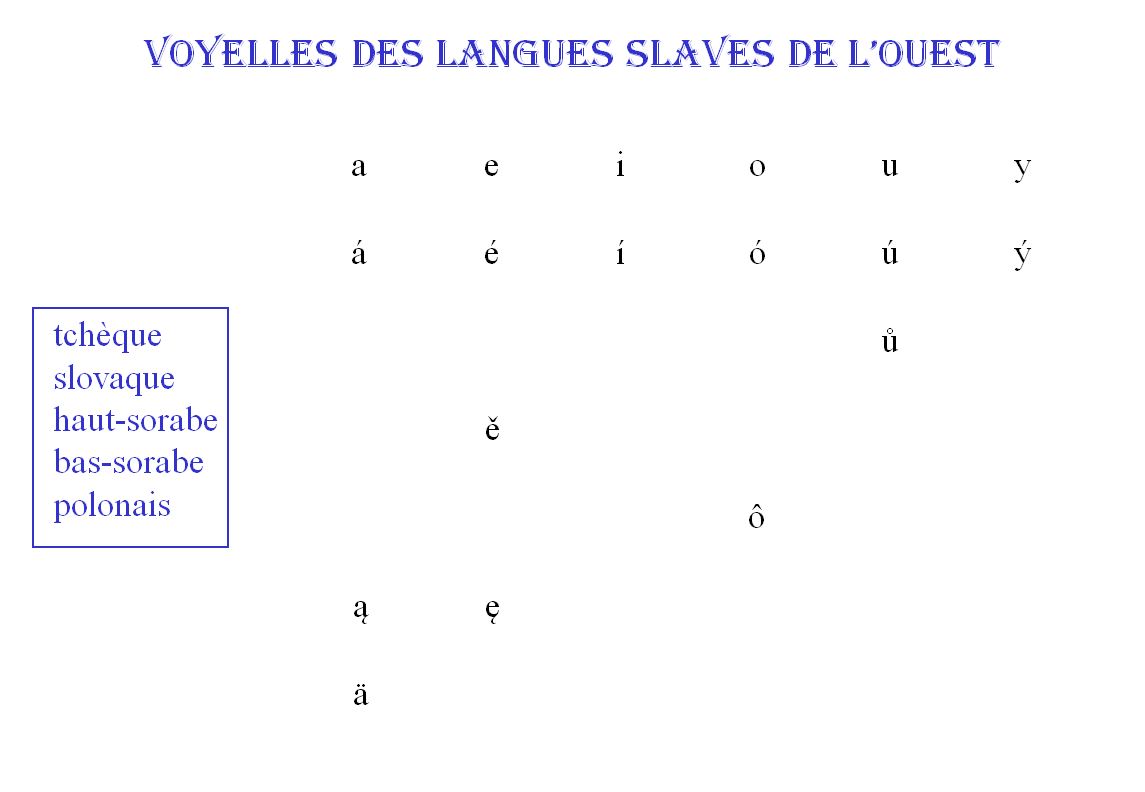

1. Les voyelles

Le tableau qui suit présente les caractères qui servent à écrire les voyelles pour les langues slaves de l’Ouest (toutes écrites en caractères latins, leur liste est donnée dans le tableau).

Cet ensemble est basé sur l’alphabet tchèque qui nous sert de référence. Les 4 premières lignes sont afférentes au tchèque.

La première ligne donne les voyelles brèves du tchèque. Rappelons ici que les deux “i”, c’est-à-dire “i/y”, ont la même prononciation, mais leur opposition rend compte de phénomènes étymologiques. Ils correspondent souvent très exactement avec les deux “i” du russe ou du polonais qui eux se prononcent différemment.

La deuxième ligne présente les voyelles longues répondant exactement aux voyelles brèves de la première ligne. La troisième ligne appartient aussi au tchèque: il s’agit ici du “ů”, issu de l’évolution du “ó” (o long slave). En apparence, il y a deux u longs (“ú” et “ů”), mais dans les faits il y a un vrai u long et un o long “déguisé”. La quatrième ligne appartient aussi au tchèque: il s’agit du “e” mouillé. La mouillure est marquée par la présence du háček (mot-à-mot “petit crochet”). C’est l’un des deux moyens de rendre un “e” mou.

La cinquième ligne du tableau contient la voyelle “ô”, appartenant à l’alphabet slovaque et correspondant exactement au “ů” tchèque, tous deux dérivés du o long vieux slave.

La sixième ligne contient les voyelles nasales du polonais, seule langue slave à avoir conservé les nasales du vieux slave.

Enfin, la septième ligne présente un caractère propre au slovaque “ä”. Il est souvent prononcé comme un simple “e” perdant ainsi sa prononciation originelle. Dans l’évolution de la phonologie historique, le tchèque est allé plus loin en transformant “ä”, soit en “a”, par exemple “mäso” en slovaque et maso en tchèque (viande), soit en “ě” : “päť ” en slovaque face à “pět” en tchèque (cinq).

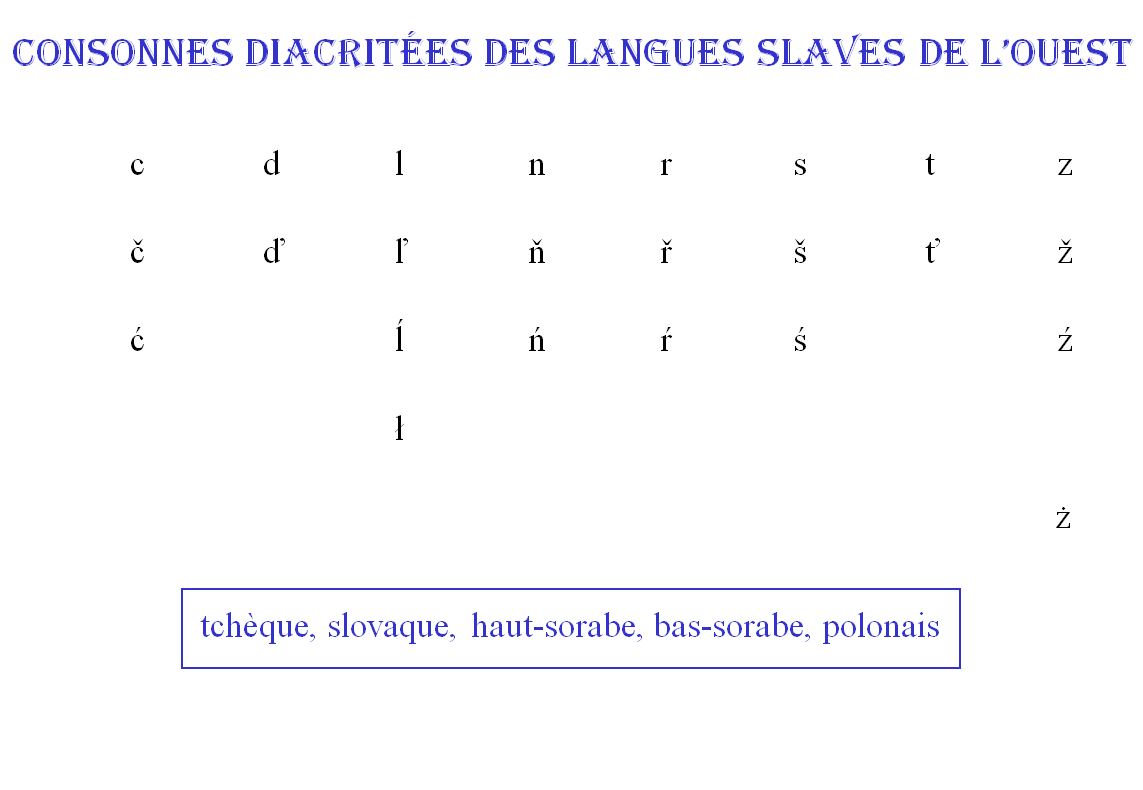

2. Les consonnes

La première ligne du tableau contient des consonnes sans signe diacritique. La seconde ligne lui correspond exactement avec les mêmes caractères, mais avec le “háček” (petit crochet) sous sa forme standard ou sous forme d’apostrophe pour “d” et “t”. Le l mouillé (” ľ “) appartient au slovaque où il existe une opposition entre l dur et l mou, opposition perdue en tchèque.

Nous devons ensuite signaler trois suites particulières:

c – č – ć

s – š -ś

z – ž – ź

où la consonne palatalisée en position 2 est encore mouillée (position 3). Ces trois suites existent en polonais et dans les deux sorabes.

Le l long et le r long existent en slovaque, lorsqu’ils occupent une position vocalique, par exemple “stĺp” (le pilier, la colonne). Le r long “ŕ” peut également être un r mou en bas sorabe: rybaŕ (pêcheur). Le n avec longueur “ń” a en polonais, en bas-sorabe et haut-sorabe la valeur de “ň” en tchèque et en slovaque.

Le l barré “ł” s’oppose en polonais et en sorabe à “l”, c’est-à-dire une opposition entre l dur et l mou.

Le “ż” (cinquième ligne) du polonais correspond au “ž” du tchèque. Le polonais possède par ailleurs nombre de multigraphes comme on peut le voir dans le tableau des consonnes slaves (cellules avec un fond vert).

Voici un inventaire des consonnes de l’ensemble des langues slaves. Le tableau marque la division entre les 3 groupes de langues slaves (d’après la division traditionnelle) et la séparation entre alphabet cyrillique et alphabet latin.

Nous présentons sur fond vert les éléments graphiques qui participent à la graphotaxe, mais ne sont pas présents dans l’alphabet. Il s’agit généralement de digraphes (ensemble de deux caractères représentant un son).

CONSONNES SLAVES