Téléchargement

Disparition et vocalisation des jers

racine tchèque C_P

L’alphabet tchèque

La valeur phonétique correspondant aux caractères de l’alphabet est donnée par rapport à des sons français courants et non pas par les valeurs données, par exemple par l’API (alphabet phonétique international).

L’alphabet tchèque (d’après des extraits d’André Mazon)

| a (bref), á (long) | |

| b | |

| c | (avec la valeur de ts dans tsar) |

| č | (avec la valeur de tch dans tchèque) |

| d et ď (iodisé) | (plus mouillé que dans le mot français dieu) |

| e (bref), é (long) et ě (mou) | (avec la valeur de ai en français) |

| f | |

| g | (avec la valeur qu’il a en français dans gâteau) |

| h | (à peu près avec la valeur du h allemand intervocalique par exemple dans Hoheit) |

| ch | (semblable au ch de l’allemand doch) |

| i (mou bref), í (mou long) | |

| j | (avec la valeur du français y devant voyelle: yeux) |

| k | |

| l | |

| m | |

| n et ň (mouillé) | (mouillé comme dans bagne) |

| o (bref), ó (long) | |

| p | |

| q | |

| r et ř | (r apical roulé et r apical roulé mouillé) |

| s | |

| š | (prononcer che) |

| t et | (plus mouillé que dans le mot français tien) |

| u (bref), ú (long), ů (long) | (avec valeur du français ou) |

| v | |

| w | |

| x | |

| y (dur bref), ý (dur long) | (avec valeur de i) |

| z | |

| ž | (prononcer ge / je) |

Les valeurs particulières de certains caractères

1. valeur étrangère

Nous allons examiner les caractères de l’alphabet tchèque qui indiquent que le mot qui les contient est d’origine étrangère.

Nous avons en premier lieu des caractères présents dans l’alphabet uniquement pour permettre d’écrire des mots étrangers. Il s’agit de:

q, w, x

Le cas de “f” est semblable à celui des caractères précédents, mais avec la présence de quelques mots tchèques. “f” est un graphème qui a été adopté tardivement. Avant son existence dans l’alphabet tchèque, dans les mots empruntés “f” était transformé en “b” ou en “p” (également des bilabiales). C’est ainsi que le mot “faisan” emprunté du français par l’intermédiaire de l’allemand devient “bažant” en tchèque et “Lucifer” devient “Luciper”.

Les exceptions tchèques sont les verbes “doufat” (espérer) et “zoufat” (désespérer) d’une part et le verbe “foukat” (souffler), d’autre part. Dans le premier cas, la racine est “uf” avec un préfixe régulier en “do” (bien que non prononcé séparément) et un préfixe unique en “zo”. Dans le second cas, la racine est “fouk / fuk”. Il s’agit d’une onomatopée: le bruit de quelqu’un ou quelque chose qui souffle. Connaître l’expression populaire “to je mi fuk” (cela m’est égal) ne peut pas nuire.

Le cas de “g” est aussi très intéressant, mais d’une autre nature. En effet, il s’agit dans ce cas d’une transformation historique de “g” en “h” en tchèque, en slovaque et en haut-sorabe. Dans ces langues, le “g” slave s’étant transformé systématiquement en “h” en dehors de la famille de mots formée sur la racine “gramot” (lettré) issue du grec et empruntée par l’intermédiaire du russe, tous les “g” présents dans un texte tchèque marquent nécessairement une origine étrangère des mots concernés, par exemple “integrovat” (intégrer).

Le cas de “ó” s’explique aussi par une évolution phonologique. Ce o long est devenu d’abord une diphtongue “uo” qui, en tchèque, a finalement évolué vers “ů” (u s kroužkem: mot-à-mot “u avec un petit rond”). En slovaque, nous avons comme résultat “ô” (“o s vokaňom”, graphème unique qui conserve une prononciation de diphtongue en “uo”). La correspondance entre tchèque et slovaque existe très souvent: “původ” = pôvod” (origine).

Cette transformation ne connaît pas d’exception en tchèque, si bien qu’il n’existe plus de o longs tchèques, mais uniquement des u longs avec petit rond. Par conséquent, tout o long marque nécessairement une origine étrangère, par exemple “móda” (mode).

Signalons la valeur de mot étranger donnée par les voyelles “a” , “e” et “i” , lorsqu’elles sont en tête de mot (premier caractère du mot). En effet, les mots slaves ont tendance à ne pas commencer par une voyelle, cette tendance étant diversement représentée suivant la langue slave en question. Pour le tchèque, ce sont ces trois voyelles, pour le haut-sorbe ce sont toutes les voyelles. En tchèque, il y a une douzaine d’exceptions de mots tchèques commençant par “a”. Ce sont tous des mots grammaticaux. Il y a une ou deux exceptions pour “e” et “i”.

2. valeur grammaticale

Des caractères de l’alphabet peuvent avoir, dans une position déterminée, ici le dernier caractère du mot, une valeur grammaticale univoque et ceci sans exception ou presque.

Il s’agit de “ý” qui en tant que dernier caractère d’un mot donne la valeur d’adjectif dur masculin singulier au nominatif ou à l’accusatif associé à un substantif masculin inanimé. Il n’existe que trois exceptions: “prý” (à ce qu’il paraît), “úterý” (mardi) et “čehý” (hue dans à hue et à dia).

Nous avons également “ů” en tant que dernier caractère qui donne la valeur de substantif masculin au génitif pluriel et ceci quel que soit le type de substantif masculin, consonantique ou vocalique, dur ou mou. Seuls “dolů” et “domů” sont ambigus, soit substantifs masculin au génitif pluriel, soit adverbes de lieu avec mouvement face respectivement à “dole” (en bas [sans mouvement]) et “doma” (à la maison [sans mouvement]).

Voyelles et consonnes slaves

1. Les voyelles

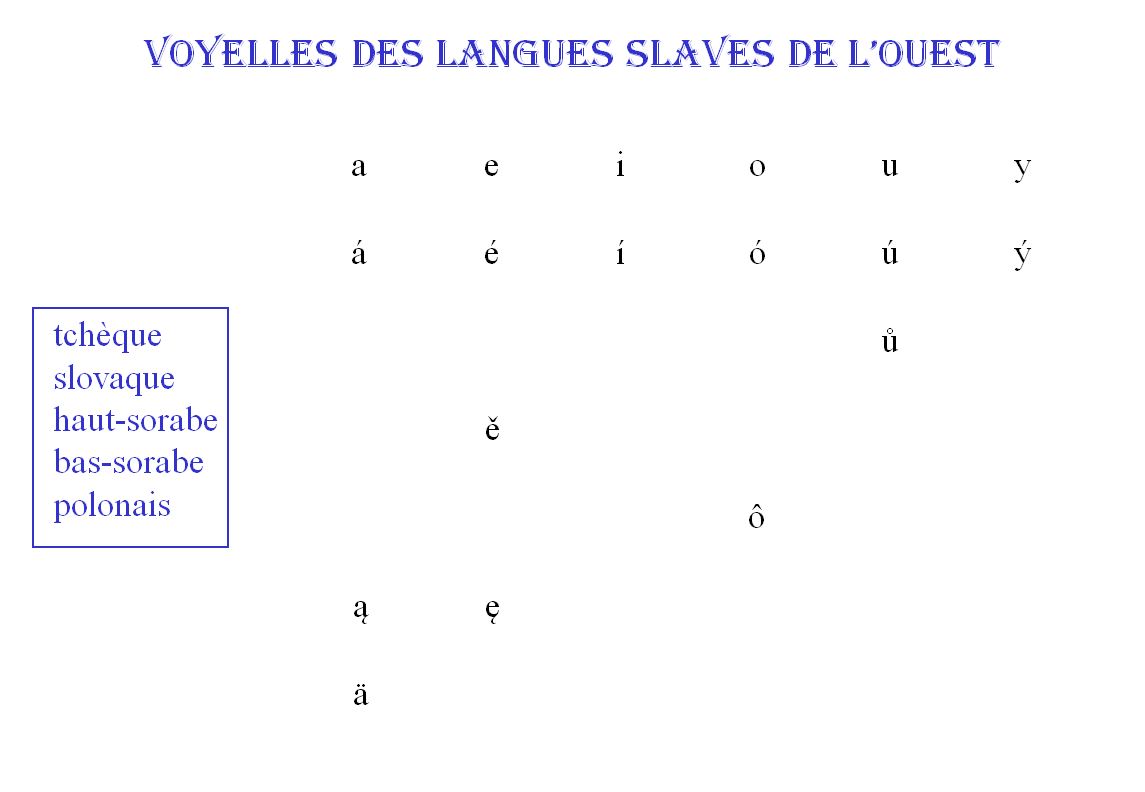

Le tableau qui suit présente les caractères qui servent à écrire les voyelles pour les langues slaves de l’Ouest (toutes écrites en caractères latins, leur liste est donnée dans le tableau).

Cet ensemble est basé sur l’alphabet tchèque qui nous sert de référence. Les 4 premières lignes sont afférentes au tchèque.

La première ligne donne les voyelles brèves du tchèque. Rappelons ici que les deux “i”, c’est-à-dire “i/y”, ont la même prononciation, mais leur opposition rend compte de phénomènes étymologiques. Ils correspondent souvent très exactement avec les deux “i” du russe ou du polonais qui eux se prononcent différemment.

La deuxième ligne présente les voyelles longues répondant exactement aux voyelles brèves de la première ligne. La troisième ligne appartient aussi au tchèque: il s’agit ici du “ů”, issu de l’évolution du “ó” (o long slave). En apparence, il y a deux u longs (“ú” et “ů”), mais dans les faits il y a un vrai u long et un o long “déguisé”. La quatrième ligne appartient aussi au tchèque: il s’agit du “e” mouillé. La mouillure est marquée par la présence du háček (mot-à-mot “petit crochet”). C’est l’un des deux moyens de rendre un “e” mou.

La cinquième ligne du tableau contient la voyelle “ô”, appartenant à l’alphabet slovaque et correspondant exactement au “ů” tchèque, tous deux dérivés du o long vieux slave.

La sixième ligne contient les voyelles nasales du polonais, seule langue slave à avoir conservé les nasales du vieux slave.

Enfin, la septième ligne présente un caractère propre au slovaque “ä”. Il est souvent prononcé comme un simple “e” perdant ainsi sa prononciation originelle. Dans l’évolution de la phonologie historique, le tchèque est allé plus loin en transformant “ä”, soit en “a”, par exemple “mäso” en slovaque et maso en tchèque (viande), soit en “ě” : “päť ” en slovaque face à “pět” en tchèque (cinq).

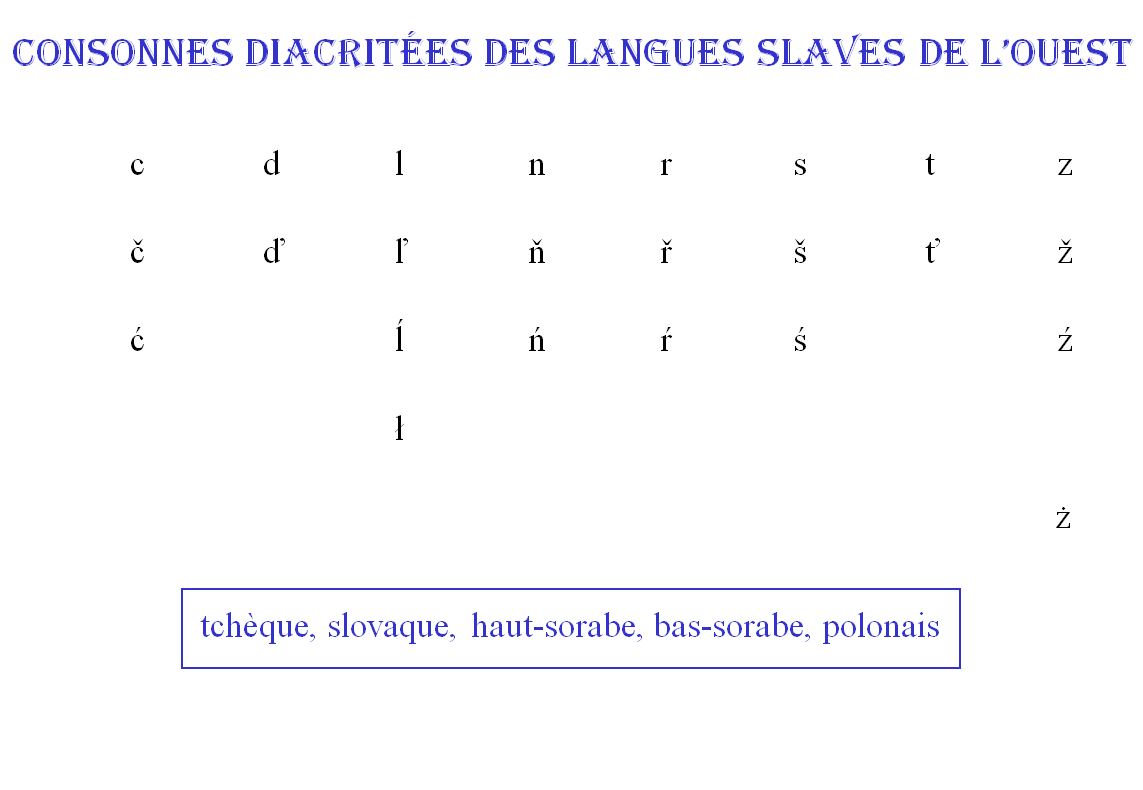

2. Les consonnes

La première ligne du tableau contient des consonnes sans signe diacritique. La seconde ligne lui correspond exactement avec les mêmes caractères, mais avec le “háček” (petit crochet) sous sa forme standard ou sous forme d’apostrophe pour “d” et “t”. Le l mouillé (” ľ “) appartient au slovaque où il existe une opposition entre l dur et l mou, opposition perdue en tchèque.

Nous devons ensuite signaler trois suites particulières:

c – č – ć

s – š -ś

z – ž – ź

où la consonne palatalisée en position 2 est encore mouillée (position 3). Ces trois suites existent en polonais et dans les deux sorabes.

Le l long et le r long existent en slovaque, lorsqu’ils occupent une position vocalique, par exemple “stĺp” (le pilier, la colonne). Le r long “ŕ” peut également être un r mou en bas sorabe: rybaŕ (pêcheur). Le n avec longueur “ń” a en polonais, en bas-sorabe et haut-sorabe la valeur de “ň” en tchèque et en slovaque.

Le l barré “ł” s’oppose en polonais et en sorabe à “l”, c’est-à-dire une opposition entre l dur et l mou.

Le “ż” (cinquième ligne) du polonais correspond au “ž” du tchèque. Le polonais possède par ailleurs nombre de multigraphes comme on peut le voir dans le tableau des consonnes slaves (cellules avec un fond vert).

Voici un inventaire des consonnes de l’ensemble des langues slaves. Le tableau marque la division entre les 3 groupes de langues slaves (d’après la division traditionnelle) et la séparation entre alphabet cyrillique et alphabet latin.

Nous présentons sur fond vert les éléments graphiques qui participent à la graphotaxe, mais ne sont pas présents dans l’alphabet. Il s’agit généralement de digraphes (ensemble de deux caractères représentant un son).

CONSONNES SLAVESExceptions à la correspondance graphie – phonie

Il est dit, à juste titre, qu’en tchèque à un son (phonème) correspond un caractère (graphème) et qu’à un caractère (graphème) correspond un son (phonème). La correspondance entre le niveau phonique et le niveau graphique est donc bi-univoque.

Bien que cela soit vrai dans l’immense majorité des cas, on connaît quelques entorses à ce principe que nous vous présentons ci-dessous:

EXCEPTIONS A LA CORRESPONDANCE PHONIE – GRAPHIE